次世代の高速無線通信を実現する新規格「Wi-Fi7」が解禁され、大容量コンテンツをより速く、より快適に通信できるようになった。一方で、電波設計や利用環境によっては、その恩恵を十分に受けられない場合もある。本記事では、Wi-Fi7で採用された新技術や導入時の注意点、そしてWi-Fi7の導入、運用を支援するフルマネージド型サービス「Hypersonix」の特長について、株式会社網屋の大高 静香氏が解説する。

Wi-Fi7の高速通信を支える新技術

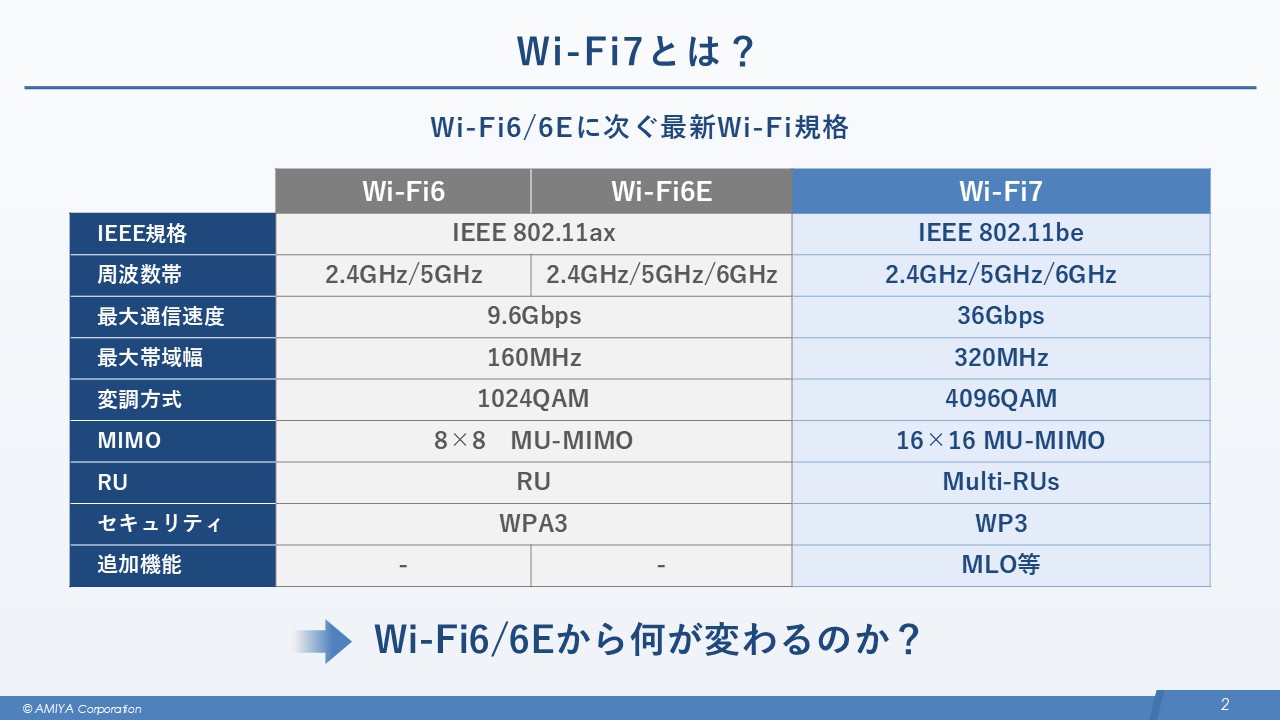

Wi-Fi7とは、2023年12月末に日本国内で認可が下りた最新の無線LAN規格である。従来のWi-Fi6/6Eに比べ、さまざまな点で進化が見られるが、特筆すべきは「高速化」である。

Wi-Fi6/6Eが「増加するデバイスに対応する」ための規格であったのに対し、Wi-Fi7は「増加したデバイスに高速通信を提供する」ための規格と位置付けられている。理論値ではあるが、通信速度は最大36Gbpsに達し、これはWi-Fi6Eの約3.7倍に相当する(図1)。

この高速通信規格は、大容量データやリアルタイム性が求められるコンテンツの利用に適している。例えば、多くの人が経験しているWeb会議での音声の乱れや映像の途切れといった問題に対し、Wi-Fi7を導入することで、スムーズで快適なオンライン会議が実現される。

Wi-Fi7で高速化が実現された要因の1つとして、データ転送量が増えたため、一度により多くのデータを送信できるようになった点が挙げられる。特に、Wi-Fi7では以下に挙げる3つの新技術が導入されている。

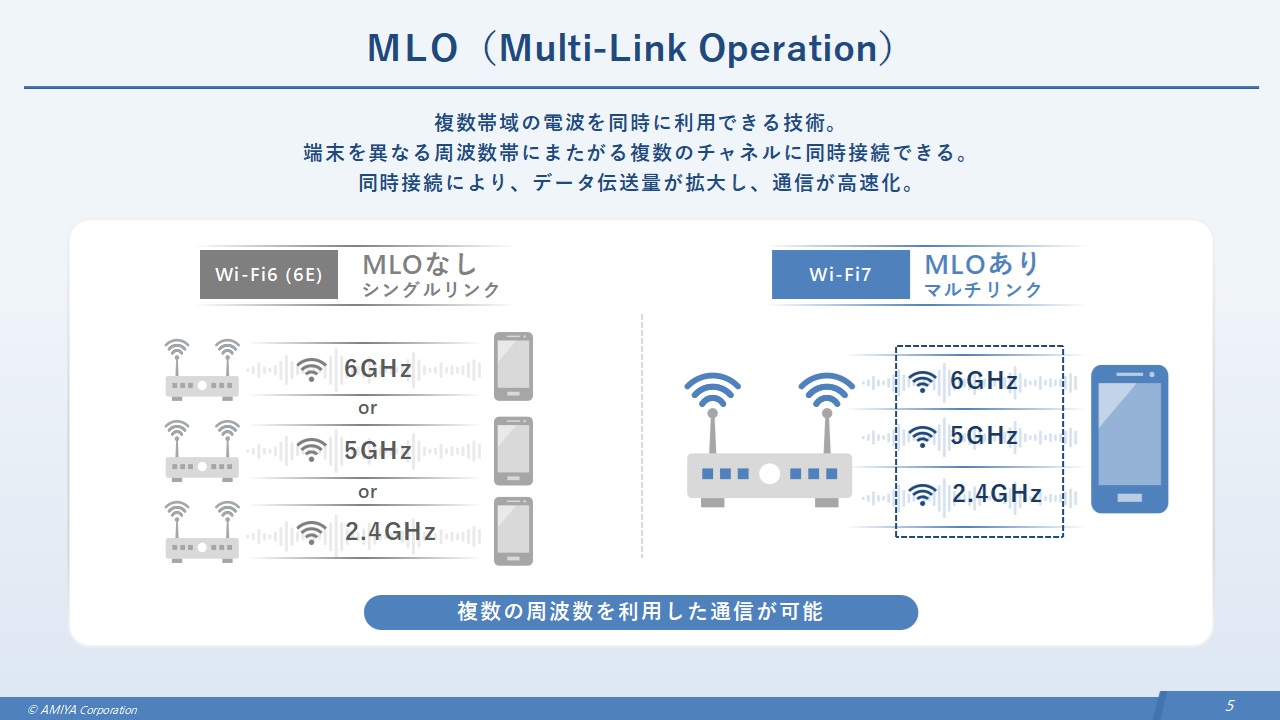

1)MLO(Multi-Link Operation)

MLOはWi-Fi7において最も注目されている技術で、複数の帯域を束ねて同時に利用する仕組みである。従来の規格では2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯のいずれか1つしか利用できなかったが、Wi-Fi7では異なる帯域を組み合わせての同時利用が可能となった(図2)。

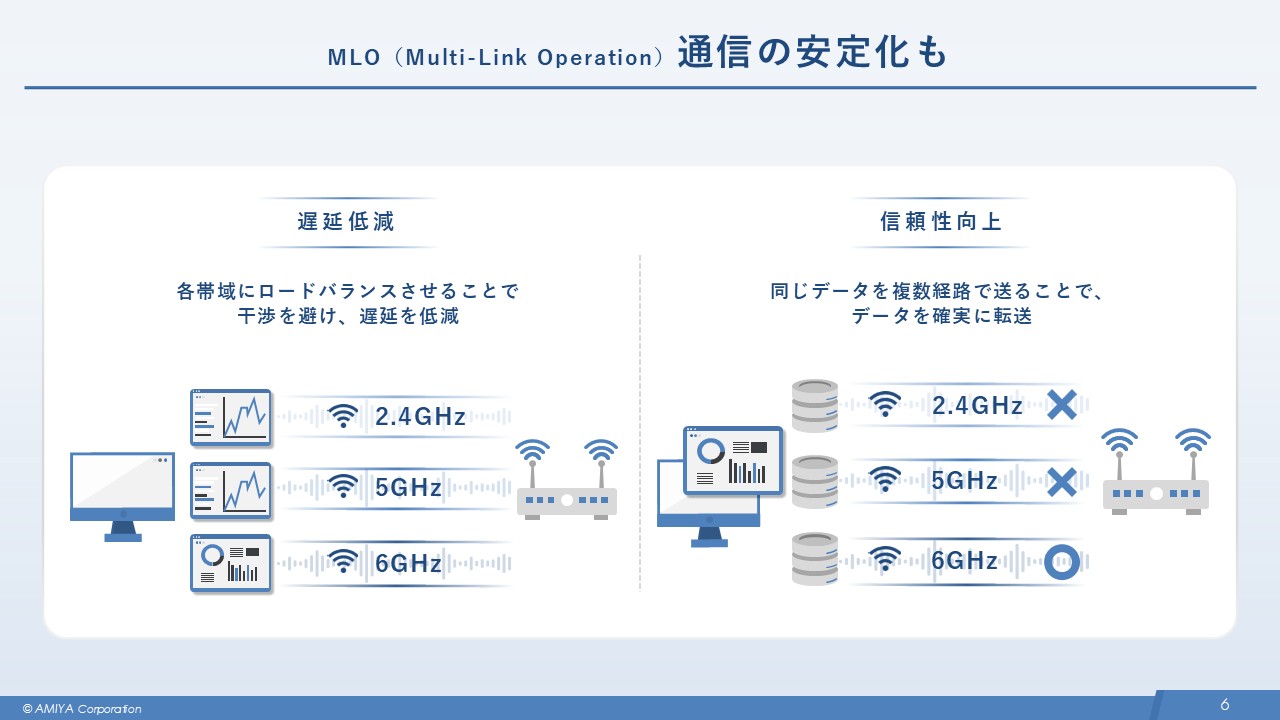

MLOは通信速度だけでなく、安定性の向上にも寄与する。複数の帯域に自動で負荷分散することで、干渉を回避し、通信遅延を低減できる。例えば、5GHz帯が混雑している場合には自動的に6GHz帯へ切り替わるため、遅延の少ない安定した通信が維持される。

さらに、MLOは通信の信頼性向上にもつながる。同じデータを複数帯域で同時送信できるため、仮に2.4GHz帯や5GHz帯でデータ伝送に失敗しても、6GHz帯で補完され、確実にデータを届けられる(図3)。

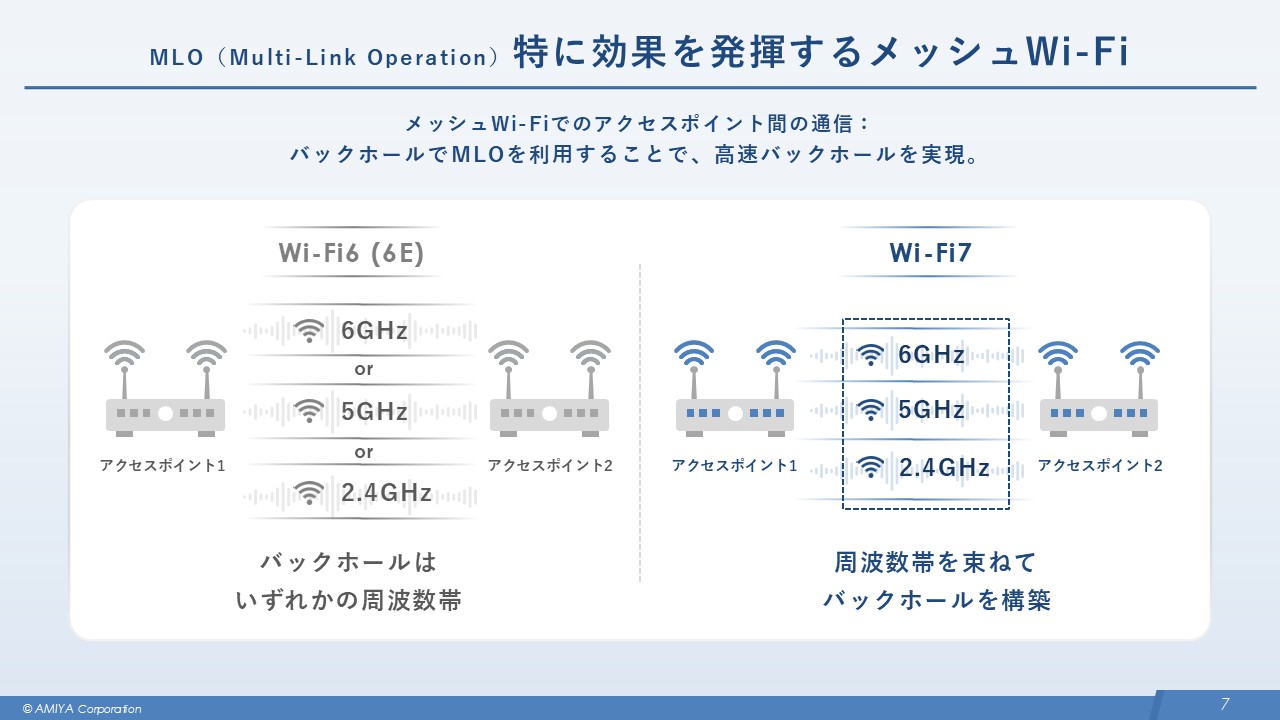

MLOが特に効果を発揮するユースケースとして、「メッシュWi-Fi」が挙げられる。メッシュWi-Fiとは、複数のアクセスポイントを無線で接続し、通信エリアを拡大する仕組みである。

メッシュWi-Fiでは、アクセスポイント間をつなぐ「バックホール」と呼ばれる基幹部分の通信品質が、全体の速度や安定性を左右する。従来のWi-Fi6までのメッシュWi-Fiでは、このバックホールは単一の帯域しか利用できず、干渉や混雑で速度が低下する場合があった。しかし、MLOの導入により複数帯域を束ねられるようになり、バックホールの通信容量が拡大した結果、メッシュWi-Fiの速度と安定性が大幅に向上した(図4)。

デバイスの通信速度に関しては、端末自体がWi-Fi7に対応していなければMLOの恩恵を直接には受けられない。しかし、メッシュWi-Fiにおいては、Wi-Fi7対応のアクセスポイント同士でメッシュを構成すれば、ユーザーの端末が従来の規格であっても、高速かつ安定したネットワーク環境の恩恵を享受できる。

2)320MHz幅通信

Wi-Fi6Eでは、一度に利用できる帯域幅は最大160MHzだったが、Wi-Fi7では6GHz帯における帯域幅が320MHzまで拡張された。帯域が倍になったため、一度に送信できるデータ量も2倍、つまり通信速度も2倍となる(図5)。

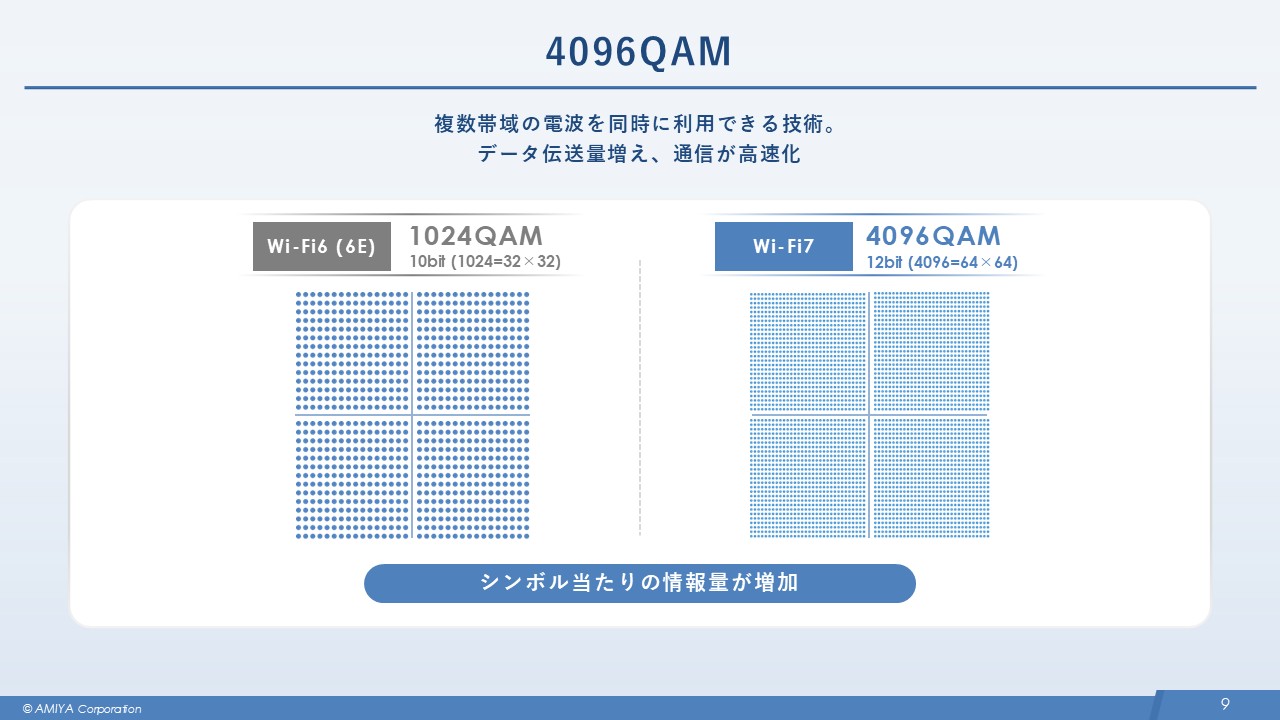

3)4096QAM

4096QAMは、データを電波に変換して送信する際の変調方式を指す。Wi-Fiは電波を細かい搬送波に分けてデータを送信するが、この変換効率が高いほど一度に多くのデータを送信できる。

Wi-Fi6Eでは1024QAMという変調方式が採用され、1つの搬送波で送信できるデータ量は10ビットだった。Wi-Fi7では4096QAMが導入され、1搬送波あたりのデータ量は12ビットに増加した。この技術の効果だけでもデータ伝送量は約20%向上し、通信速度も単純計算で1.2倍になる(図6)。

Wi-Fi7における通信効率の向上

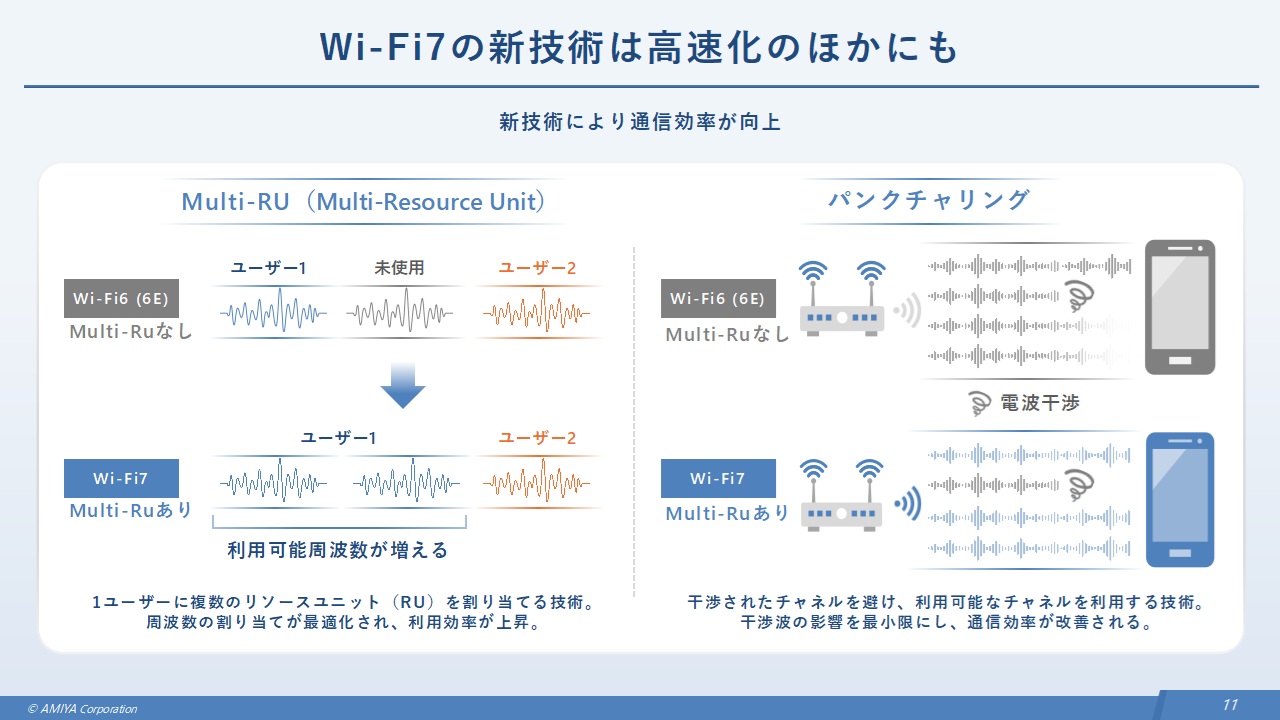

Wi-Fi7の新技術は高速化だけでなく、通信効率を高める仕組みも導入されている。以下では主要な2つの新技術を解説する(図7)。

1)Multi-RU (Multi-Resource Unit)

Multi-RUとは、1ユーザーあたりに割り当てる周波数リソースを、より柔軟かつ細かく分割する技術である。従来は1ユーザーにつき1つのリソースユニット(RU)しか割り当てられなかったが、Wi-Fi7では複数のリソースユニットを1ユーザーに割り当てられるようになった。

大容量ファイルを送信する場合や、一時的に高速通信が必要な場面で、多くのリソースを確保できるようになり、周波数リソースの利用効率が向上した。

2)パンクチャリング

パンクチャリングは、干渉が発生したチャネルを避け、空いているチャネルを効率的に利用する技術である。Wi-Fi6では、利用中のチャネルに干渉が発生し、一部のチャネルが分断されると、その周波数帯全体が利用できなくなり、データ伝送効率が低下していた。

一方、Wi-Fi7では干渉があるチャネル部分だけを切り離し、残りのチャネルで通信を継続できるようになった。これにより、チャネル全体を無駄にせず有効活用できるようになった。

Wi-Fi7は、従来のWi-Fi6/6Eの機能をすべて網羅しており、いわば完全な上位互換の規格である。そのため、社内Wi-Fiのリプレースを検討している企業にとって、Wi-Fi7の導入は極めて有力な選択肢となる。

実際に受けている問い合わせ(株式会社網屋において)でも、例えばWindows 10のサポート終了に伴い社内デバイスを刷新するタイミングで、Wi-Fi7対応機種の導入に合わせて無線LAN環境をWi-Fi7へ移行したいというケースが増えている。

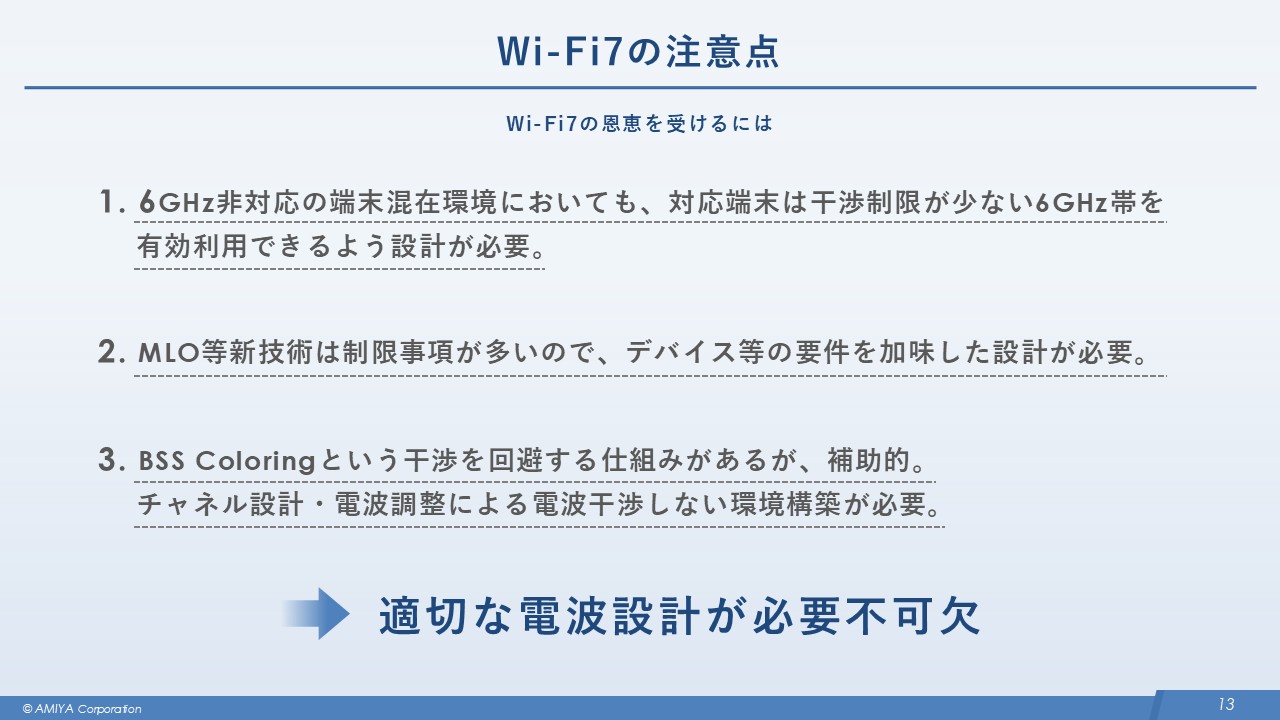

Wi-Fi7には多くのメリットがある一方で、導入にあたっては、いくつかの注意点も存在する。まず、現時点では、Wi-Fi7対応端末が市場に多く出回ってはいないため、当面はWi-Fi7非対応端末と混在した環境での利用が想定される。この場合、特にWi-Fi7の大きな強みである6GHz帯を有効活用できるようなネットワーク設計が重要となる。

また、先述の新技術は、利用環境や機器要件によっては利用できない場合がある。新機能を最大限に発揮させるためには、デバイス要件や利用環境を踏まえた適切な設計が不可欠だ。

さらに、Wi-Fi7には「BSS Coloring」という干渉を回避する仕組みも備わっているが、これはあくまで補助的な機能に過ぎない。Wi-Fi7を導入しても、設計段階で干渉を防げなければ、高速化の性能を十分に発揮できない。したがって、適切なチャネル設計や電波調整によって干渉を抑制する環境構築が求められる(図8)。

Wi-Fi7導入に伴う課題を解決するサービス「Hypersonix」とは

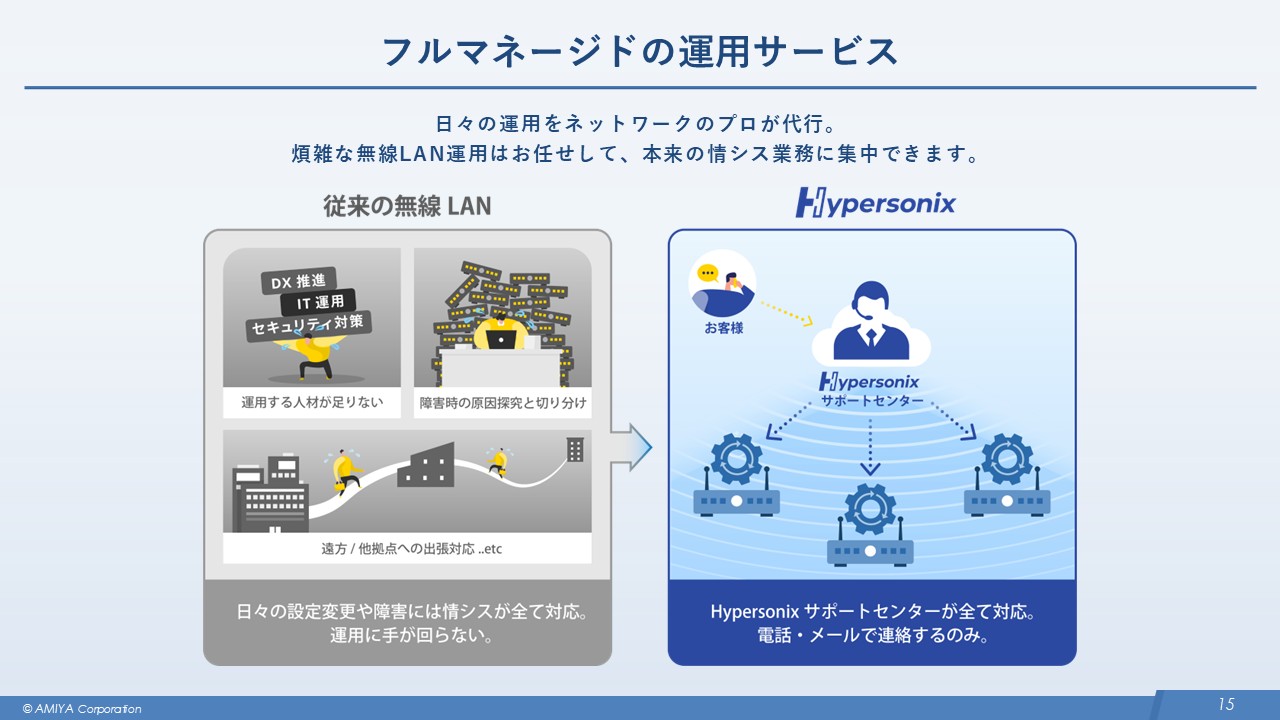

Wi-Fi7導入に伴う課題を解決するサービスとして「Hypersonix」を紹介する。これは、ビジネス向け無線LAN環境を専門エンジニアがクラウドから設定、運用するフルマネージド型のサービスである。

専門のエンジニアが、導入前の段階から電波設計をサポートし、導入後もチャネルや電波強度の最適化を随時実施する。これにより、Wi-Fi7の性能を最大限に引き出し、安心して利用できる環境を整備する(図9)。

Hypersonixの特長は、フルマネージド運用が標準サービスに含まれている点にある。日本では慢性的なIT人材不足が課題となっており、多くの企業では無線LAN運用に十分な人員を割けないのが実情である。また、障害発生時に原因調査や問題の切り分けができず、復旧が遅れるケースもある。

Hypersonixを導入することで、無線LANの管理、運用をネットワーク専門エンジニアに一任できる。その結果、システム担当者や管理職は無線LANの運用負荷から解放され、本来の業務に集中できる(図10)。

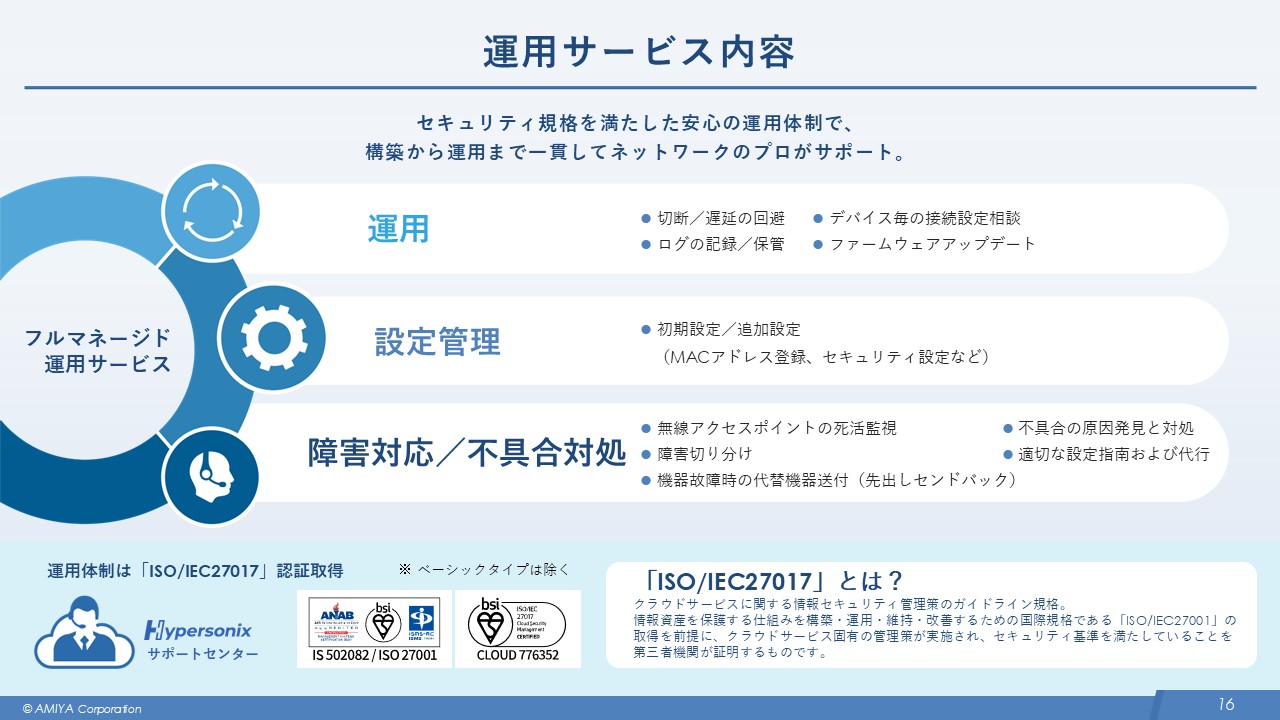

具体的なサービス内容として、導入時の設計支援、機器の初期設定、導入後の設定変更、チャネルや電波強度の調整といった日常運用、さらには障害発生時のログ調査や原因切り分け対応まで含まれる。また、運用体制はクラウドサービスの国際規格である ISO/IEC 27017に準拠している(図11)。

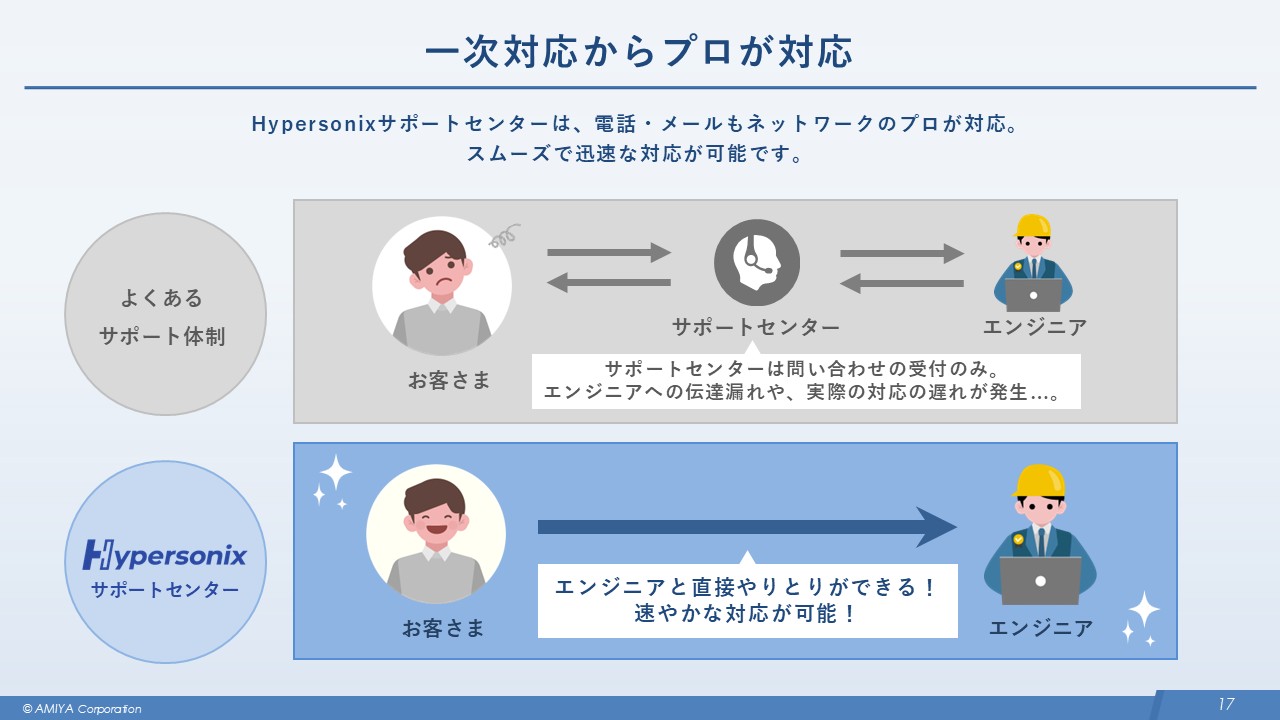

一般的なサポートサービスでは、一次対応をサポートセンターが担当し、その後エンジニアに情報を伝達するような体制が多い。しかし、その過程で情報伝達が不十分となり、対応に遅れが生じてしまうケースが発生しがちだ。

一方、Hypersonixでは、電話やメールでの問い合わせの一次対応からエンジニアが直接対応するのが特長の1つだ。そのため、迅速かつ正確な問題解決が可能である。この点については、「話が通じるサポートで安心できる」と顧客から高く評価されている(図12)。

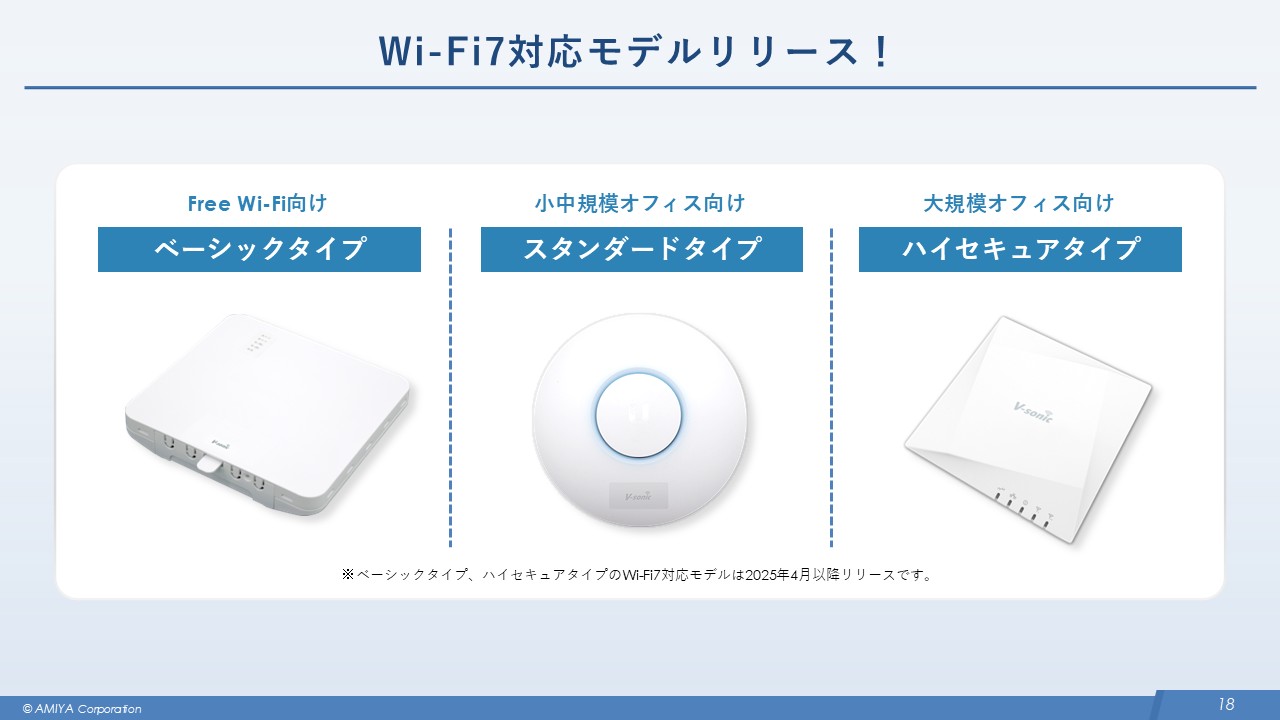

2024年末には、HypersonixからWi-Fi7対応アクセスポイントがリリースされた。「ベーシック」「スタンダード」「ハイセキュア」の3タイプのうち、今回刷新されたのは中位のスタンダードモデルである(図13)。

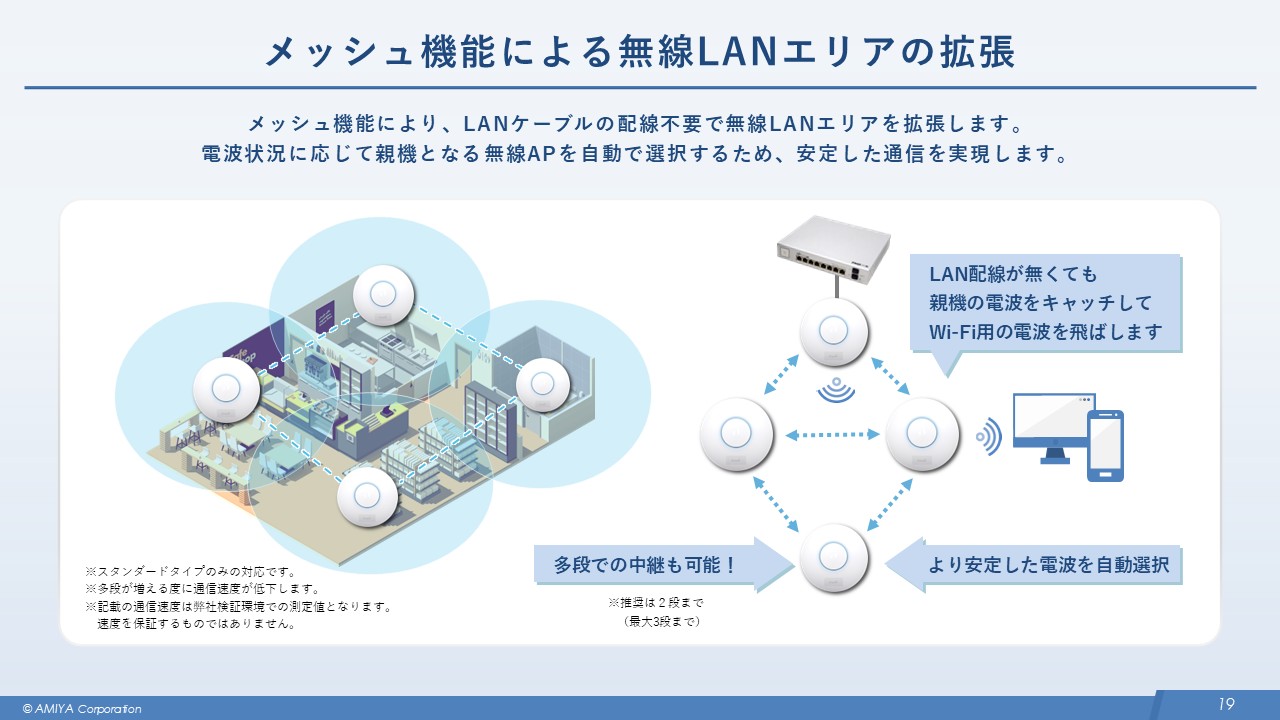

Wi-Fi7対応スタンダードモデルは、MLOの効果を最大限発揮できるメッシュWi-Fiに対応している。メッシュ構成を検討している企業にとって有力な選択肢となる(図14)。

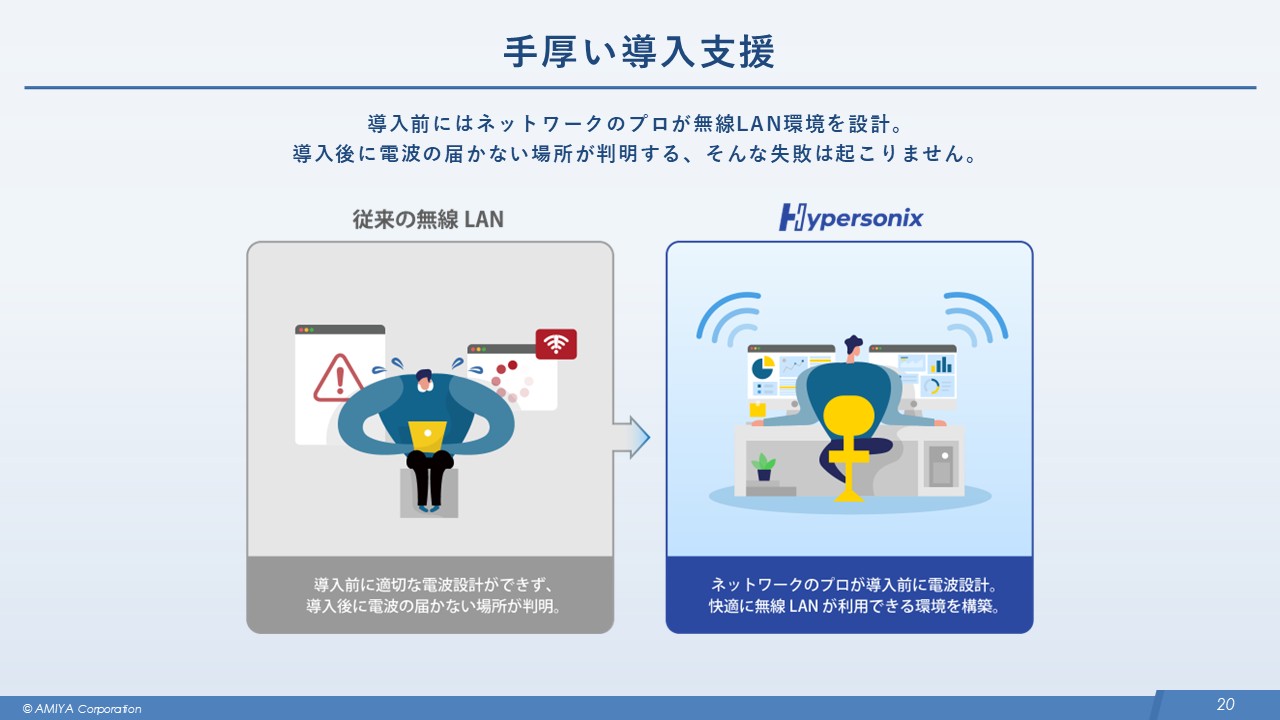

無線LAN導入後に、「電波が届かないエリアがある」という問題を抱える企業は少なくない。Hypersonixでは導入支援が充実しており、Wi-Fi7の性能を最大限に引き出す電波設計が可能。導入前には必ず利用環境を調査し、エンジニアが最適な電波設計を行うため、「導入したのにつながらない」という失敗を防ぐ(図15)。

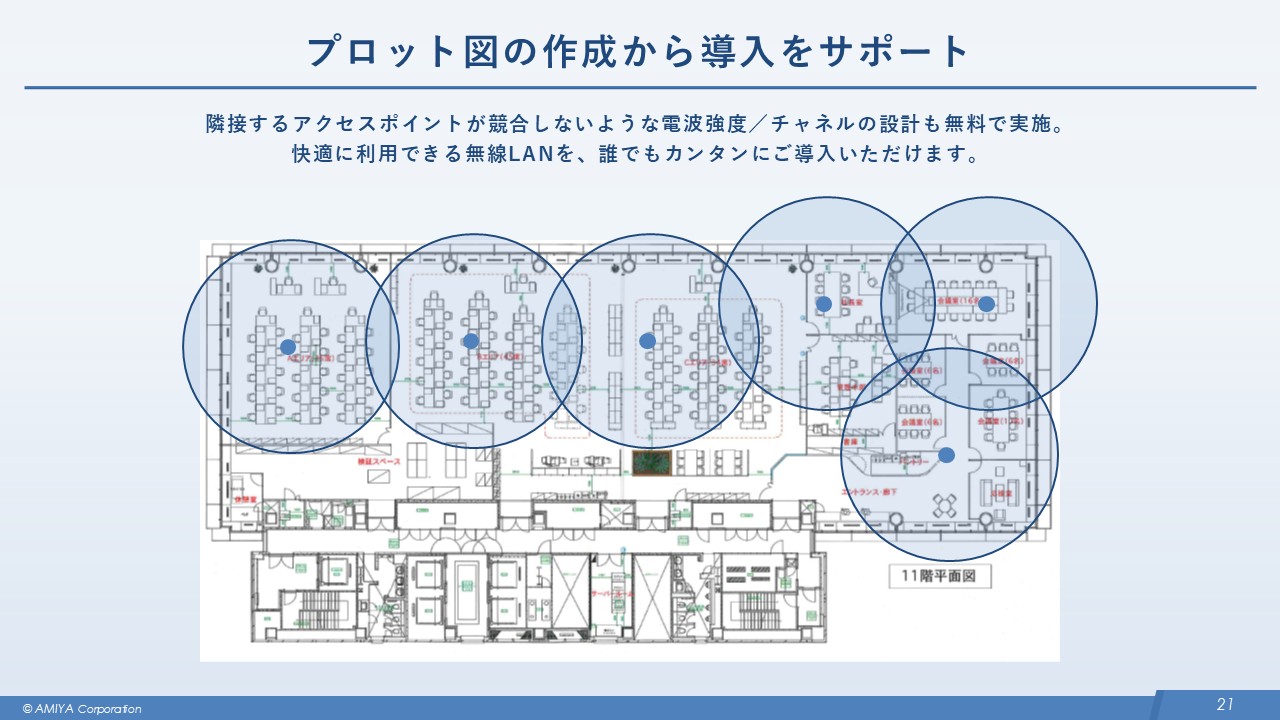

Hypersonixでは、導入前のプロット図作成も無料で提供される。顧客が提供した図面をもとに、電波が届きにくいエリアを解消するようアクセスポイントの設置場所や必要台数を算出する。そして、隣接するアクセスポイントが競合しないよう、最適な電波強度やチャネルの設計を実施する(図16)。

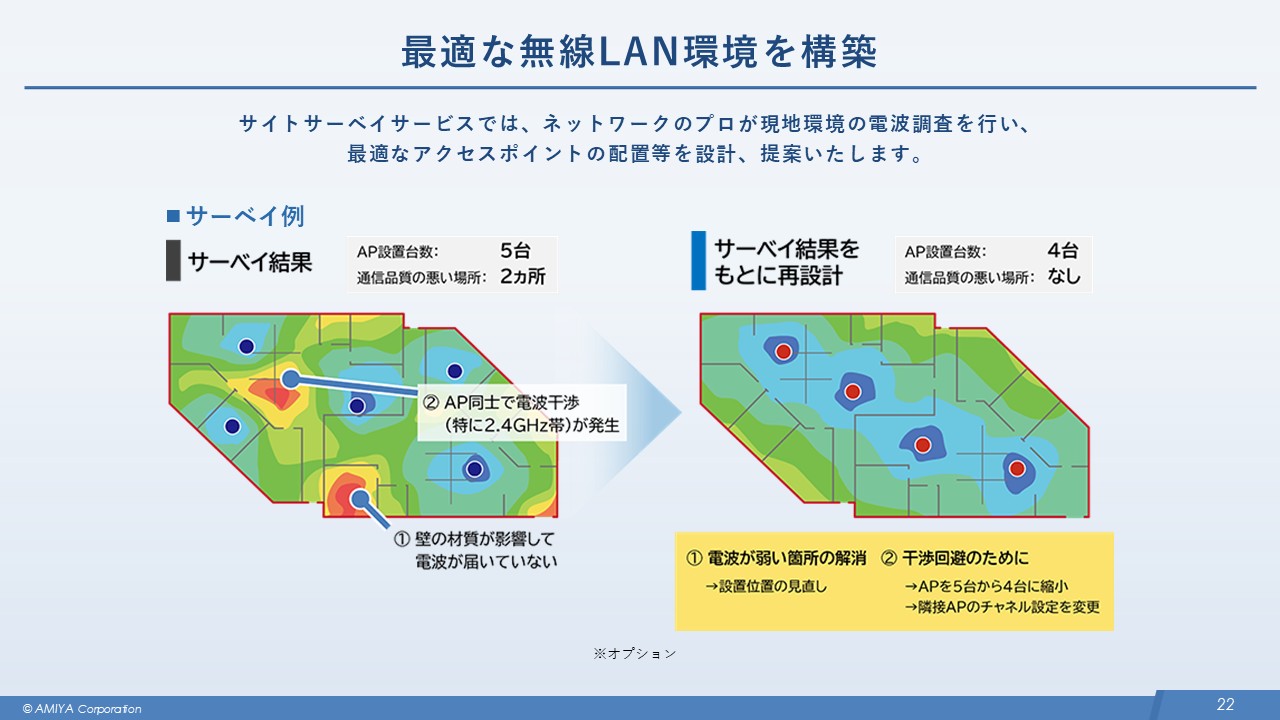

オプションとして「サイトサーベイサービス」も提供されている。エンジニアが現場を訪問し、壁材や周囲の電波環境など、電波に影響を与える要素を調査した上で、電波強度やチャネル設計を最適化するサービスとなっている(図17)。

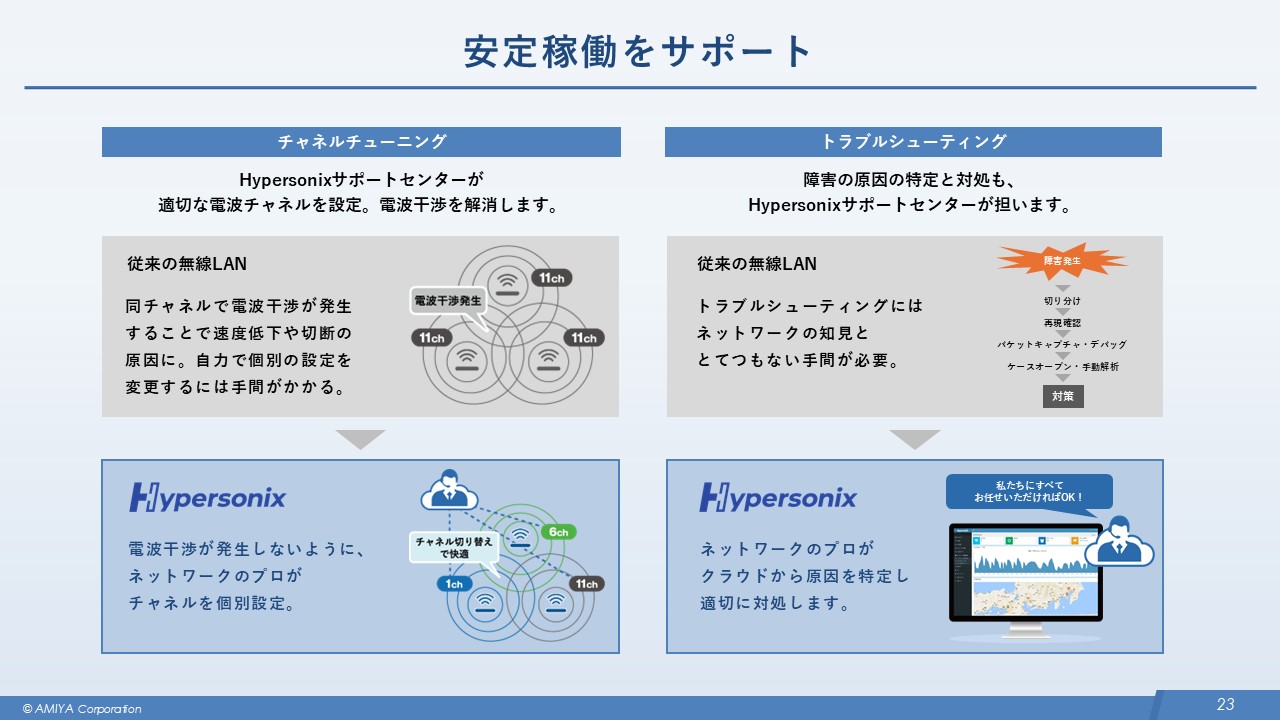

導入後の安定稼働もHypersonixがサポートする。周辺環境の変化による干渉でWi-Fiが不安定になることは珍しくないが、現場の担当者が電波状況を調査した上でチャネルを再設定するのは大きな労力を要する。Hypersonixでは、サポートセンターに連絡すれば、エンジニアがリモートで環境を調査し、チャネルを即時調整する。

また、無線LANが不安定になり、原因が特定できないトラブルに見舞われた場合、問題の切り分けを行うのは高度なネットワーク知識が必要になり、労力もかかる。Hypersonixでは、エンジニアがログを解析し、リモートで原因特定と切り分けを実施するため、安心して利用でき、担当者の負荷も下げられる(図18)。

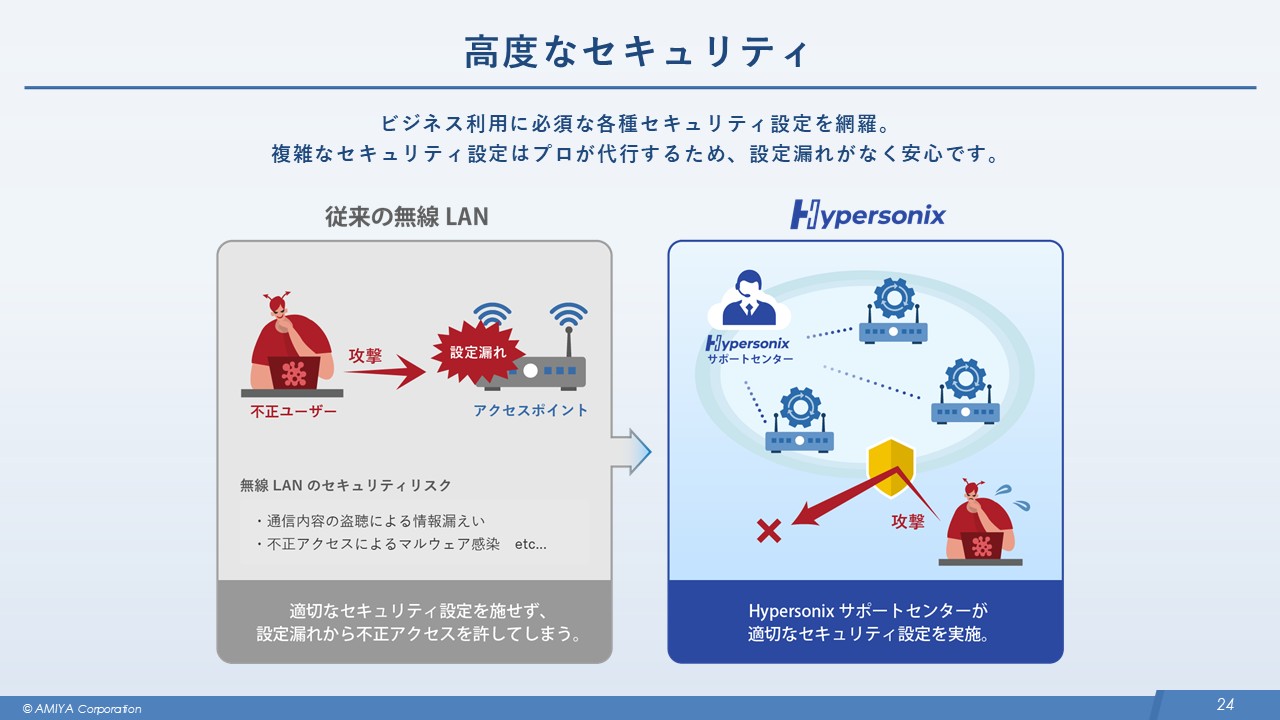

企業が無線LANの利用において懸念する代表的な問題がセキュリティだろう。セキュリティ設定に不備があれば、ネットワークへの不正侵入や盗聴のリスクが増大する。Hypersonixでは、エンジニアが各種セキュリティ設定を適切に実施するため安全に利用できる(図19)。

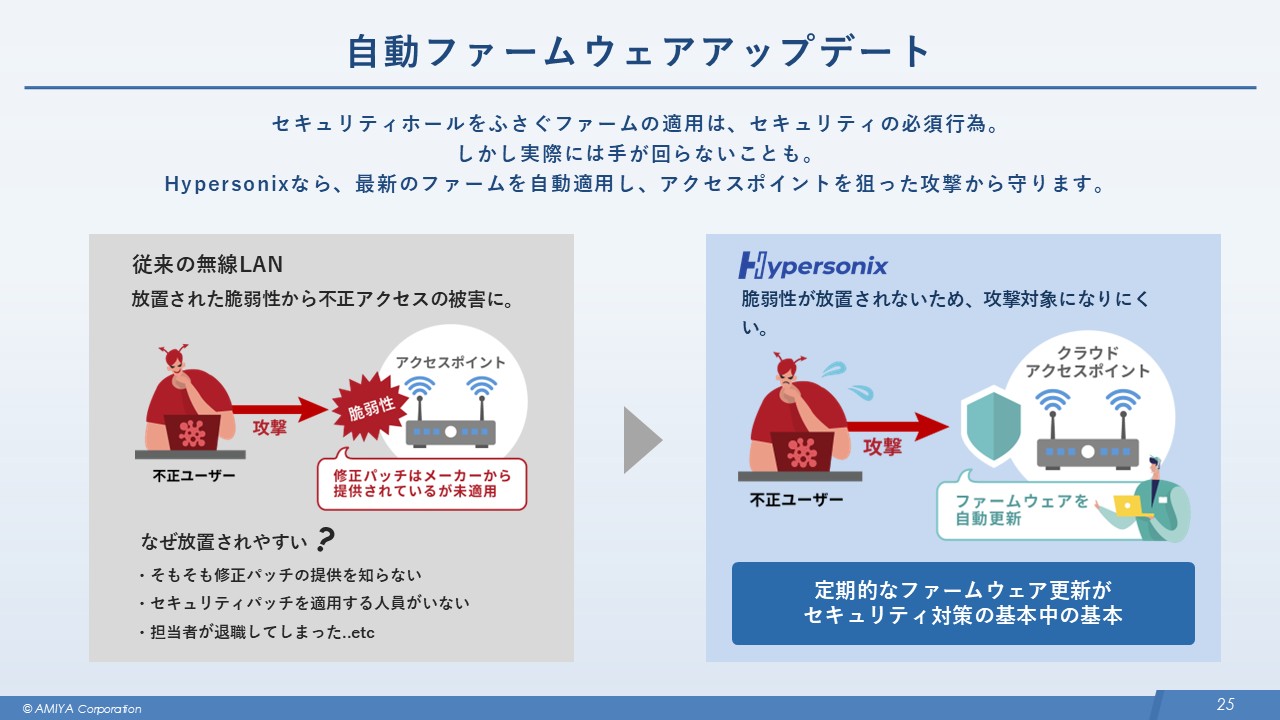

ファームウェアの更新もエンジニアが代行する。本来、脆弱性対応には定期的なアップデートが不可欠であるが、実務においてはファームウェアの更新は後回しにされがちだ。更新が滞り、脆弱性が放置されれば、不正アクセスを受けるリスクが発生する。Hypersonixでは、エンジニアがリモートで随時アップデートを実施するため、脆弱性が放置されるリスクを軽減できる(図20)。

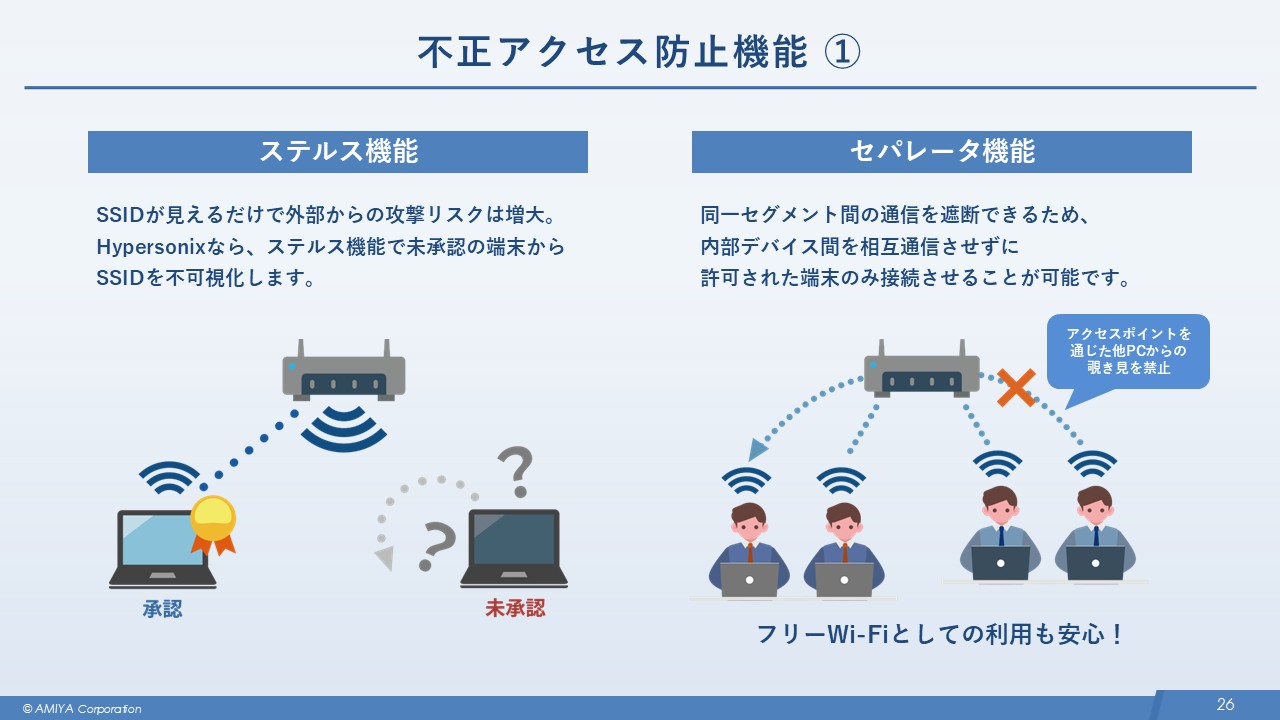

Hypersonixは不正アクセスを防ぐ多様な機能を備えている。以下に代表的な機能を紹介する(図21)。

1)ステルス機能

SSIDが公開された状態では、悪意ある第三者が不正に接続を試み、ネットワークへ侵入される恐れがある。ステルス機能を有効にすれば、未承認端末からはSSIDが非公開になるため、侵入リスクを軽減できる。

2)セパレーター機能

同一セグメント内のデバイスは通常、相互に通信可能であり、例えば、オフィスでプリンターを利用する際などに必要な仕組みである。しかし、フリーWi-FiやゲストWi-Fiを提供する場合には、第三者による通信の盗聴や不正アクセスのリスクが高まる。セパレーター機能を有効にすることで、同一セグメント間の通信を遮断できるため、不特定多数のユーザーがWi-Fiを利用する環境でも通信の安全性を確保できる。

Hypersonixは、SSID認証、RADIUS認証、MAC認証など、多様なユーザー認証方式に対応している。加えて、VLAN機能により業務用ネットワークとゲスト用ネットワークを分離できるため、企業の要件に合わせた柔軟なセキュリティ設計が可能である(図22)。

Hypersonixは「Network All Cloudシリーズ」の一部として提供されている。このシリーズでは、アクセスポイント、スイッチ、ルーターを含む企業ネットワーク環境を、エンジニアがクラウドから一元管理する仕組みを備えている。同シリーズは業種や規模を問わず5,300社以上に導入されており、各業界のセキュリティガイドラインにも準拠している(図23)。

Hypersonixの導入事例

1)株式会社スタイリングライフ・ホールディングスさま

雑貨や化粧品などを扱うライフスタイルストア「PLAZA」を運営するスタイリングライフ・ホールディングス社では、店舗が複合施設に入居している場合が多く、他店舗との電波干渉が発生しやすい環境にあった。当初は市販のアクセスポイントを利用していたが、干渉対策が不十分であり、ネットワークトラブルが頻発するという課題を抱えていた。

そこで、同社はHypersonixを導入し、他店舗との電波干渉を考慮した設計のもとで無線LANを再構築した。さらに、万一干渉が発生しても運用で迅速に対応できる体制を整え、安定稼働を実現した(図24)。

2)株式会社 松屋フーズさま

牛丼チェーンの松屋フーズ社では、業務効率化を目的にタブレット導入を進めるにあたり、それを支える無線LAN環境の構築を検討していた。全国に1,000店舗以上を展開する同社では、無線LANの知識や運用担当者が不足しており、導入およびセキュリティ確保に課題を抱えていた。

そこで、導入作業から運用までを一括してエンジニアに任せられる点を評価し、Hypersonixを採用するに至った。結果として、短期間で全店舗に無線LAN導入を実現し、セキュリティ面でも安心できる運用体制を整備した(図25)。

このように、多拠点展開を行う企業において、運用管理の煩雑さを解消する手段としてHypersonixを採用する事例は増えている。

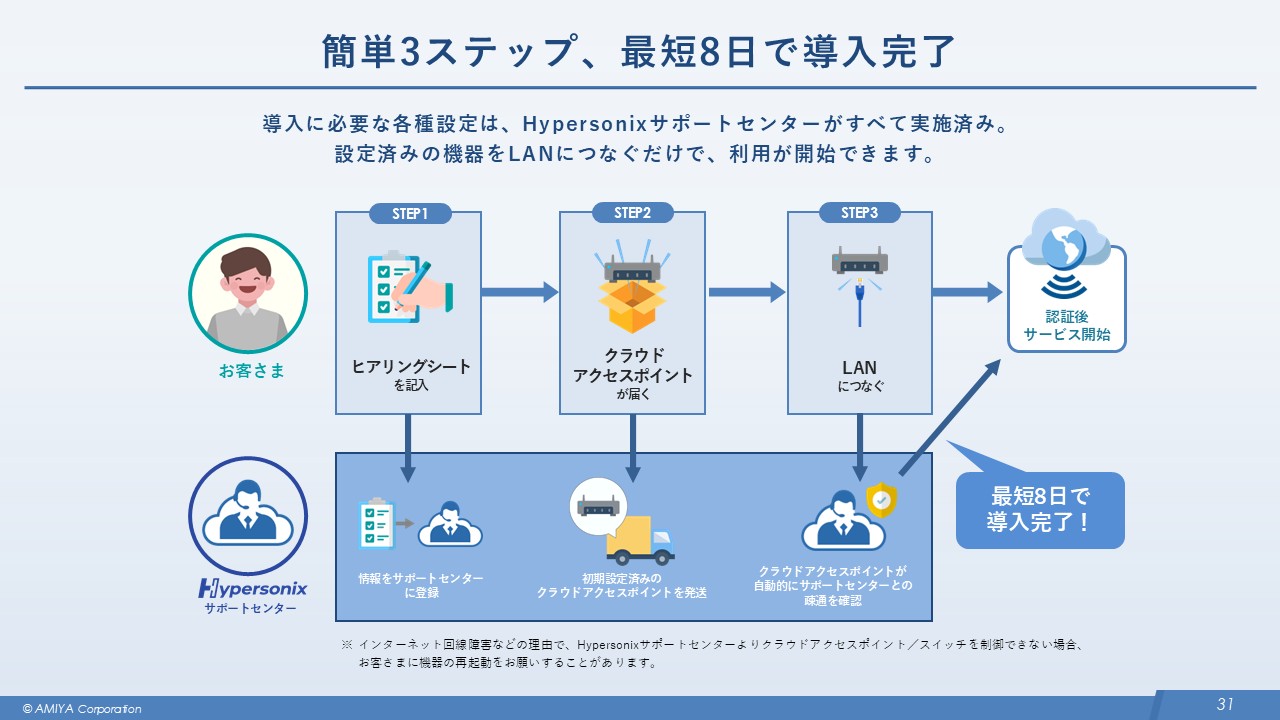

Hypersonixの導入プロセスは非常に簡単なステップとなっている。ユーザー企業は、事前にヒアリングシートへ必要事項を記入するだけでよく、その内容をもとにエンジニアが適切な設定を施した上で機器を納品する。ヒアリングシートの受領から最短8営業日で出荷が可能だ。利用者の手元には設定済みの機器が届くため、LANケーブルに接続するだけで利用を開始でき、誰でも簡単かつスピーディーに導入を完了できる(図26)。

おわりに

Wi-Fi7には多くの新技術が採用されているが、その最大の魅力は通信の「高速化」にある。しかし、その効果を最大限に発揮するには「適切な電波設計」が不可欠だ。そして、設計から運用までを安心して専門家に任せられるサービスが「Hypersonix」である。Wi-Fi7をどのように活用するか、そして安心して導入できる仕組みをどのように構築するかを検討する上で、Hypersonixは大きな助けとなるだろう。