企業で導入が徐々に進みつつあるBYOD。メリットに注目が集まる一方で、セキュリティポリシーの策定が追いつかなかったり、企業が把握し切れずに個人所有のスマートフォンが許可なく業務に使われる「シャドウIT」に陥っているケースも少なくない。ここではBYODのメリット、デメリットについて考え、スマートデバイスを安全に業務に活用するための対策を解説する。

活用進むスマートフォン、高まるBYODへの期待

スマートフォンやタブレットといった「スマートデバイス」をビジネスに活用する企業が増えている。スマートデバイスは、従来の携帯電話と異なり、まさに小型のパソコンといっても差し支えないほど高機能だ。スマートデバイスのネットワーク機能によって、デバイスからクラウドやグループウェアなどにアクセスでき、情報共有も簡単になってきた。

そのため従来はノートパソコンの携帯が必須だった業務が、スマートデバイスに置き換わってきている。従業員にとっては、面倒な日報を書くためだけに帰社する必要がなくなるなど、業務時間の有効活用ができる。上司の決裁などもグループウェアのワークフローをリアルタイムに活用できるのでビジネスのスピード化にも有効だ。さらに、災害発生時などの事業継続対策(BCP)にも活用できる。

日本スマートフォンセキュリティ協会(JSSEC)が2014年1月に実施した実態調査『第二回スマートフォン企業利用実態調査報告書』によると、スマートフォン導入後の効果を情報システム管理者に質問した結果、64.3%が「業務生産性向上」を挙げている。

「移動などの隙間時間の有効活用(42.9%)」や「社員同士のコミュニケーション円滑化(31.0%)」といった評価もある。同様の質問を従業員にした結果でも、「業務生産性向上(46.93%)」「移動などの隙間時間の有効活用(45.3%)」とスマートデバイスの導入により業務効率が向上したと実感している企業や職場は多いようだ。

そこで、今、多くの企業が興味を示しているのが「BYOD」への取り組みだ。BYODとは「Bring Your Own Device」の略で、「個人所有のデバイス(端末)を業務に利用する」こと。これまでは、仕事に使用する機器は、パソコンでもタブレットやスマートフォンでも、企業が社員に支給するのが当然だったが、BYODではそこが変わってくる。「個人所有のデバイスを業務でも利用することを認めよう」という考え方なのだ。なお、会社に許可を取らずに、従業員が勝手に個人所有のデバイスを業務に使うのはシャドウITである。

| 会社支給端末 | BYOD | シャドウIT | |

|---|---|---|---|

| 定義 | 会社が購入し、社員に支給した端末。 | 個人が所有する端末を、会社が認めた形で、業務利用する形態。 | 個人が所有する端末を、会社から許可を得ずに、勝手に業務利用する形態。 |

| 所有者・管理者 | 会社 | 個人(従業員) | 個人(従業員) |

| セキュリティ上の課題 | ・業務データとプライベートデータが、同一端末に共存する ・会社が許可しないアプリを入れられる |

・業務データとプライベートデータが、同一端末に共存する ・会社が許可しないアプリを入れられる |

BYODを導入するメリットとは、何だろうか。スマートデバイスの魅力に加え、社員にとっては、わざわざ個人用デバイスと会社用デバイスの複数台を持ち歩く必要がなくなる。さらに自分の好み、自分が使いやすいサイズ、形状のデバイスを利用できるため、効率よく操作できる。

一方、企業側のメリットとしては、社員用の携帯電話を用意する必要がなくなるためコスト削減、IT資産管理の軽減が可能だ。社員が場所や時間を選ばずに業務をこなせるため、生産性の向上も期待できる。

ただ企業側にしてみれば、メリットばかりではない。個人所有のデバイスを使わせることでセキュリティを確保できるか、盗難・紛失時の対応、個人が勝手に複数台のデバイスを使い始めたときの管理をどうするかなど、企業にとって考えるべきことは多い。そのために、多くの企業がスマートデバイスの業務利用におけるメリットを理解しながらも、BYODを手放しで推進してよいものかどうかに悩んでいるのが実情だ。

管理者はもちろん、社員も気になるBYODのリスク

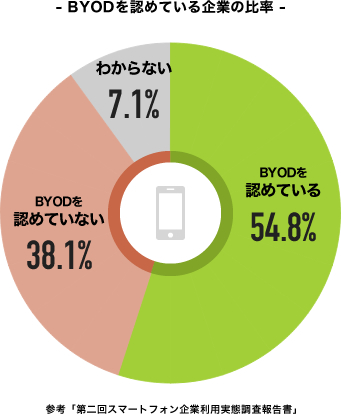

それでは、BYODの導入に踏み切れない企業は、具体的にどこに悩んでいるのだろうか。JSSECの調査では、BYODの利用を認めている企業は54.8%と半数を超えてはいるが、一方では約半数の企業が導入を躊躇しているともとれる。そういった企業の多くが問題視しているのがセキュリティだ。

企業のIT管理者がBYODの導入において懸念することとして、「機密情報漏えい(64.3%)」「個人情報流出(57.1%)」を挙げている。こうした不安は、管理者だけのものではない。情報を持ち出す側の社員も同様で、「機密情報漏えい」に対して62.5%、個人情報流出には、58.6%が懸念を感じていた。

スマートデバイスを使用する以上、うっかり端末を紛失したり、盗難の被害に遭う可能性が常につきまとう。万が一端末を紛失し、十分な強度を持つパスワード保護などを行っていないと、悪意のある人間の手に渡ったときにパスワードを破られ、デバイス経由で業務上重要な情報や、「連絡先」や「メール」にある個人情報を盗まれてしまう可能性がある。

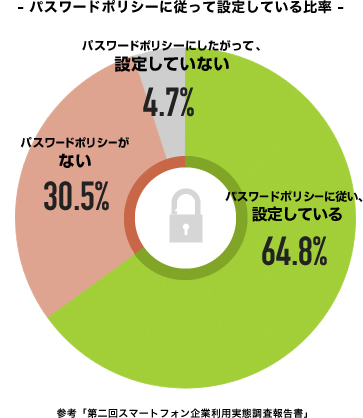

もちろん、BYODの推進にあたってセキュリティポリシーを設定している企業も多い。しかし、企業側が定めたスマートデバイス利用時のパスワードポリシーに従い、それをきちんと自分が使うスマートデバイスに設定していると回答した社員は64.8%にとどまっている。つまり、企業がセキュリティポリシーを設定しても約4割の社員がそれを守っていない。

さらに管理者にとっては、知らない間に従業員が無許可でデバイスを持ち込んでしまうシャドウITも頭が痛い問題だ。便利だからとスマートデバイスを勝手に持ち込めば、無許可での機密情報の持ち出しや紛失、盗難、外部からマルウェアを持ち込む原因となるなど、リスクも大きい。内部犯行に悪用される危険もある。

安全なBYODを実現するひとつの方法「MDM」

BYODを含め、企業でスマートデバイスを導入する場合、重要なことは、紛失や盗難などのリスクや、不正にデータを持ち出させないことだ。こうした問題を解決するひとつが「MDM(Mobile Device Management)」と呼ばれるソリューションである。

MDMでは、業務で使用するデバイスにエージェントソフトをインストールし、企業による一元管理を実現。企業が定めた一定ポリシーのもとでデバイスが運用されているか監視したり、強制することができる。スマートデバイスを利用する上での不安を払拭するものだ。

例えば、強度が高い複雑なパスワードの利用を強制させる機能は、代表的なもののひとつといえるだろう。またデバイス内部のデータを強制的に暗号化したり、カメラや画面キャプチャなど利用できる機器を制限することもできる。

さらにログ収集といった機能も用意されている。SMSやメールのやり取りを遠隔から確認したり、GPSを用いて立ち寄った場所などを確認する機能を提供しているものもある。

管理者や社員が不安に感じる端末の紛失や盗難に備え、遠隔からデバイスをロックしたり、データを削除するといった機能も用意されている。通信機能を備えたスマートデバイスならではの機能といえるだろう。

さらに、デバイスで利用するアプリを許可しているものだけに制限し、不正なアプリを利用させないようにしたり、セキュリティ対策アプリが正しく入っているか確認する機能を提供しているものもある。端末のルート化やジェイルブレイクといった不正行為の監視機能も備えている。

| 機能 | 概要 |

|---|---|

| デバイスの一元管理 | 利用状況の把握や資産管理、ポリシーの設定 |

| データ暗号化 | 業務データを暗号化することで、紛失、盗難に遭ったとしても、第三者に読み取られないようにする |

| ログ収集 | SMSやメールなどのやり取りを遠隔地から確認したり、GPSで位置を確認する |

| リモートロック/リモートワイプ | 遠隔操作で、デバイスを操作できないようにしたり、初期化する |

| アプリの管理 | 許可されていないアプリを制限する |

強力な管理機能により、企業におけるスマートデバイスの活用にMDMは必要不可欠な存在といっても過言ではない。しかし、一方でBYODとそりが合わない面もある。まず個人所有のデバイスにおいて、利用できる機能が著しく制限される。私用デバイスとしての利便性を確保し、プライバシーを保護しつつ、対策を講じなければならない。

こうした問題から、BYODにおいては、MDM以外のソリューションも登場している。例えば、セキュアブラウザーと企業内部ネットワークへのリモートアクセスを組み合わせ、デバイスにデータを残存しないような仕組みのうえで業務を行うことができるソリューションや、デバイス内に業務用と個人用の領域を作成し、切り替えて利用するソリューションなども登場した。

またマルウェア対策や盗難対策機能、パスワード保護、アプリケーションの管理機能など、簡易的なMDM機能は、法人向けのセキュリティ対策ソフトで提供されている場合もある。

ビジネスにスピード感が求められる今日、スマートデバイスを活用しない手はないだろう。近年、スマートデバイスの価格も下落しており、コスト圧縮面での優位性は次第に小さくなりつつあり、企業でデバイスを調達するか、BYODを推進するか、選択が迫られている。いずれにしても、管理者がしっかりと端末やデータの取り扱い状況を把握できるソリューションを導入し、対策を講じておくことは必須といえよう。

[関連情報]

Androidにもセキュリティを提供するESETのアンチウイルス製品

キヤノンITソリューションズが提供する法人向けのセキュリティ製品「ESET Endpoint Protection」。マルチデバイス対応で、パソコンやサーバーだけでなく、スマートデバイスに搭載されている「Android」をサポートしており、クライアント管理用プログラム「ESET Remote Administrator」で一元管理を実現している。

不正アプリ対策や迷惑メール対策のほか、端末紛失時にSIMの通信機能を利用して、リモートからロックしたりデータの消去などが可能。またインストールしたAndroidアプリのチェックなども行うことができる。