3月の概況

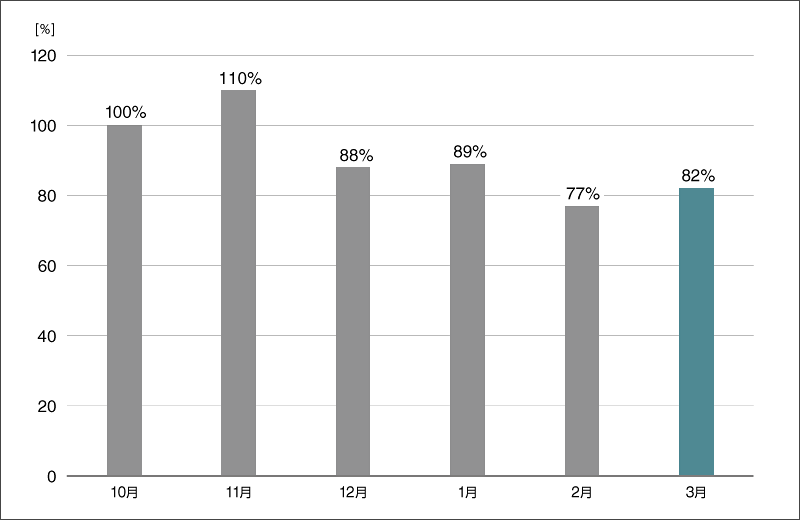

2025年3月(3月1日~3月31日)にESET製品が国内で検出したマルウェアの検出数の推移は、以下のとおりです。

国内マルウェア検出数*1の推移

(2024年10月の全検出数を100%として比較)

*1 検出数にはPUA (Potentially Unwanted/Unsafe Application; 必ずしも悪意があるとは限らないが、コンピューターのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があるアプリケーション)を含めています。

2025年3月の国内マルウェア検出数は、2025年2月と比較して増加しました。検出されたマルウェアの内訳は以下のとおりです。

国内マルウェア検出数*2上位(2025年3月)

| 順位 | マルウェア | 割合 | 種別 |

|---|---|---|---|

| 1 | HTML/Phishing.Agent | 21.6% | メールに添付された不正なHTMLファイル |

| 2 | JS/Adware.Agent | 20.5% | アドウェア |

| 3 | HTML/FakeCaptcha | 9.6% | 偽のCAPTCHAを表示させるHTMLファイル |

| 4 | DOC/Fraud | 1.9% | 詐欺サイトのリンクが埋め込まれたDOCファイル |

| 5 | JS/Agent | 1.9% | 不正なJavaScriptの汎用検出名 |

| 6 | HTML/Fraud | 1.7% | 詐欺サイトのリンクが埋め込まれたHTMLファイル |

| 7 | MSIL/Spy.Agent | 1.0% | 情報窃取を目的としたマルウェアの汎用検出名 |

| 8 | HTML/Phishing | 1.0% | フィッシングを目的とした不正なHTMLファイル |

| 9 | HTML/Phishing.WeTransfer | 0.8% | 特定ブランドを騙ったフィッシングサイトの検出名 |

| 10 | DOC/TrojanDropper.Agent | 0.8% | ドロッパー |

*2 本表にはPUAを含めていません。

3月に国内で最も多く検出されたマルウェアは、HTML/Phishing.Agentでした。

HTML/Phishing.Agentは、メールに添付された不正なHTMLファイルの汎用検出名です。HTMLファイル内に埋め込まれたURLに接続すると、個人情報の窃取、マルウェアのダウンロードといった被害に遭う可能性があります。

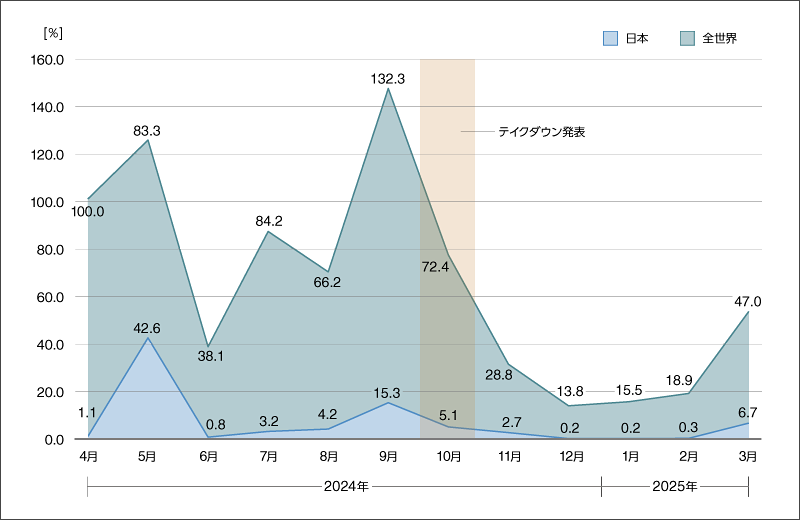

RedLineの再燃兆候を観測

2024年10月にテイクダウンが発表されたマルウェアRedLine(RedLine Stealer)について、2025年3月にESETの検出数が増加したことを確認しました。

RedLineはアンダーグラウンドフォーラムで販売されている情報窃取型のマルウェアで、2020年3月頃から活動が確認されました。このマルウェアに感染すると、ブラウザーに保存されている認証情報やオートコンプリート履歴、感染PCのハードウェア構成やOSのユーザーアカウント情報、暗号通貨ウォレットに関する情報などが窃取されます。

RedLineの感染被害端末は世界中で数百万台と推定されており、世界的に猛威を奮っていました。そこで世界各国の捜査機関が協力し、「Operation Magnus」と呼ばれるテイクダウン作戦が実行され、RedLine(およびMETA Stealer*3)によって使用されていたインフラを押収したことが2024年10月に発表されました。

*3 コードや操作パネルなど、RedLineと同一の機能が確認されているマルウェアです。

直近の1年間におけるRedLineのESET検出傾向を以下に示します。2024年9月に全世界の検出数が最も高い値となっていましたが、その翌月にテイクダウンが発表されて以降、検出数は減少していました。しかし2025年3月に入ると、国内と全世界のどちらも検出数が大きく増加したことが確認できます。

本稿の執筆時点でRedLineが復活した旨の情報は確認できていません。しかしながら、テイクダウンの発表後に活動を再開したマルウェアが過去に存在するため、RedLineについても本格的に復活する可能性は否定できません。ここからは活動再開したマルウェアの事例を3つ取り上げ、テイクダウン後も油断せずに警戒することの重要性について説明します。

テイクダウン後に活動再開が確認された事例1

(GameOver Zeus)

GameOver Zeusは2005年から活動が確認されたマルウェアです。このマルウェアは、MITM(Man-in-the-Middle)攻撃の手法を用いてオンラインバンキングに関連する個人情報を窃取する機能や、感染したPC同士でボットネットを形成する機能を有しています。

世界中で50万台から100万台のPCが感染被害に遭ったと推測されていましたが、米国連邦捜査局(FBI)と欧州刑事警察機構(Europol)が中心となって「Operation Tovar」と呼ばれる作戦が実施され、テイクダウンしたことが2014年6月に発表されました。

ところが翌7月に、newGOZと名付けられたGameOver Zeusの亜種が確認されました。この亜種はドメイン生成アルゴリズム(DGA)およびFast Flux手法という2つの技術を新たに取り入れており、通信先のC&Cサーバーの特定が困難になるよう改良されていました。

テイクダウン後に活動再開が確認された事例2

(Emotet)

Emotetは2014年に初めて存在が確認され、国内でもメディアで取り上げられたことをきっかけに存在が広く認知されるようになったマルウェアです。このマルウェアは感染端末からメールのアカウントやデータを窃取し、それらの情報をもとに巧妙なスパムメールを送信して感染を拡大させる特徴があります。

Emotetの世界的な流行を受け、Europolを中心とする欧米の捜査機関が「Operation LadyBird」と呼ばれる作戦を実行し、2021年1月にテイクダウンが発表されました。 しかし同年11月には活動再開が確認され、その後ショートカットファイルやMicrosoft OneNote形式のファイルをダウンローダーとして悪用するなど、感染手法を変化させながら再び猛威を奮いました。

テイクダウン後に活動再開が確認された事例3

(Qakbot)

Qakbotは2008年から存在が確認されているマルウェアです。当初は銀行に関する個人情報を窃取するバンキングマルウェアとして知られていましたが、徐々に機能を変化させていき、近年ではボットネットを形成してほかのマルウェアを配信する機能が特に脅威となっていました。

2023年には世界中のおよそ70万台のPCが感染していたとされていますが、FBIや各国の捜査機関が中心となり実行した「DuckHunt」と呼ばれる作戦により、2023年8月にテイクダウンしたと発表されました。

しかしながら2023年12月、悪性のPDFファイルを介してQakbotを配信するフィッシングメールについてMicrosoft社が警告し、Qakbotの復活が世間に知れわたりました。その後に確認されたQakbotの亜種には、バイナリに含まれる文字列やC&C通信の情報を別の手法で難読化する、Adobeのソフトウェアが実行されていることを装うポップアップを出現させるなどの機能変更が報告されています。

またQakbotのボットネットを使用してランサムウェアを配信していたグループの1つであるBlack Bastaは、Qakbotのテイクダウン前まで、被害組織に対する犯行声明を自分たちのブログ上に毎月報告していました。ところがテイクダウン後の9月は犯行声明が1件も報告されず、10月半ばに入ってから再び報告されるようになりました。この動きについて、Black Bastaがテイクダウンの影響を受けて一時的に活動できなくなったが、Qakbotとは異なるボットネットに乗り換えることで活動を再開した可能性があるとする見解もあります。

過去のマルウェア復活事例を教訓に

今回取り上げたマルウェアの活動再開事例を以下の表にまとめます。特筆すべき点として、どのマルウェアもテイクダウンが発表されてから数カ月後には活動再開していることが挙げられます。したがってマルウェアが復活する可能性を考え、少なくともマルウェアのテイクダウン発表直後にセキュリティ製品の検出ルールから当該マルウェアの情報を削除することは避けるべきです。

マルウェアの活動再開事例のまとめ

| マルウェア名 | テイクダウン 発表の年月 |

テイクダウン の作戦名 |

活動再開 の年月 |

活動再開後 の動向(※) |

|---|---|---|---|---|

| GameOver Zeus | 2014年6月 | Operation Tovar | 2014年7月 | ・機能を追加した亜種の登場 |

| Emotet | 2021年1月 | Operation LadyBird | 2021年11月 | ・新たな感染手法の利用 |

| Qakbot | 2023年8月 | DuckHunt | 2023年12月 | ・機能を追加した亜種の登場 ・別のインフラを使用したマルウェアの配布 |

| RedLine | 2024年10月 | Operation Magnus | - | - |

※今回取り上げた内容のみを記載しています。

またテイクダウンした脅威インフラを使用して活動する攻撃グループやマルウェアについて、Qakbotのようにテイクダウンに合わせて一時的に活動が停滞する場合があります。しかしサイバー攻撃の分業化が進んでいる現在では、インフラの乗り換えが容易に実施でき、短期間で活動再開する恐れがあります。よってテイクダウンが発表されても安心せず、常に最新の脅威情報を追いかけて警戒を怠らないようにしてください。

常日頃からリスク軽減するための対策について

各記事で案内しているようなリスク軽減の対策を案内します。

下記の対策を実施してください。

- 1. セキュリティ製品の適切な利用

- 1-1. ESET製品の検出エンジン(ウイルス定義データベース)をアップデートする

ESET製品では、次々と発生する新たなマルウェアなどに対して逐次対応しております。

最新の脅威に対応できるよう、検出エンジン(ウイルス定義データベース)を最新の状態にアップデートしてください。 - 1-2.複数の層で守る

1つの対策に頼りすぎることなく、エンドポイントやゲートウェイなど複数の層で守ることが重要です。 - 2. 脆弱性への対応

- 2-1.セキュリティパッチを適用する

マルウェアの多くは、OSに含まれる「脆弱性」を利用してコンピューターに感染します。「Windows Update」などのOSのアップデートを行ってください。また、マルウェアの多くが狙う「脆弱性」は、Office製品、Adobe Readerなどのアプリケーションにも含まれています。各種アプリケーションのアップデートを行ってください。 - 2-2.脆弱性診断を活用する

より強固なセキュリティを実現するためにも、脆弱性診断製品やサービスを活用していきましょう。 - 3. セキュリティ教育と体制構築

- 3-1.脅威が存在することを知る

「セキュリティ上の最大のリスクは“人”だ」とも言われています。知らないことに対して備えることができる人は多くありませんが、知っていることには多くの人が「危険だ」と気づくことができます。 - 3-2.インシデント発生時の対応を明確化する

インシデント発生時の対応を明確化しておくことも、有効な対策です。何から対処すればいいのか、何を優先して守るのか、インシデント発生時の対応を明確にすることで、万が一の事態が発生した時にも、慌てずに対処することができます。 - 4. 情報収集と情報共有

- 4-1.情報収集

最新の脅威に対抗するためには、日々の情報収集が欠かせません。弊社をはじめ、各企業・団体から発信されるセキュリティに関する情報に目を向けましょう。 - 4-2.情報共有

同じ業種・業界の企業は、同じ攻撃者グループに狙われる可能性が高いと考えられます。同じ攻撃者グループの場合、同じマルウェアや戦略が使われる可能性が高いと考えられます。分野ごとのISAC(Information Sharing and Analysis Center)における情報共有は特に効果的です。